私も履歴書 32|お金があっても既得権益には勝てない。

しかし、かたや僕はこの時期、非常につまらなかった。ていうか辛かったのです。

ツーショットダイヤルの顧客の数は決まっていました。反響が見込める広告を載せられる雑誌の枠も限界に到達していました。

それでも94年ごろは、お得意先の業種幅も、大きくなっていました。そして、その広告出稿の意欲にその要求も大きく応え切れないことが急激に増えてきていたのです。

例えば少年ジャンプの裏表紙、FRIDAYの開きやすいページ、つまりセンター見開き面、JJの目次対向面といった……希少性の高い広告枠を買いたい、という要望を頂戴するわけですが、この金額、普通に定価を払えば買えるって、普通の広告主は思いますよね。

あたって砕けろエイヤーの精神で、僕が紹介などを頼って、集英社に行って、講談社に行って、小学館に行って、「今度のお客さんは前金で定価以上の450万払うから、広告出稿させてください」と言っても、要するに「そこは電通が買うということが20年前から決まっている」と、言われちゃうことが何度かありまして。

定価がいくらとか、そういうこととは関係なく、そこは電通さんの買取スペースだというのが決まっているっていう事実を突きつけられる。

そうなんです。

他の出版社さん、他の雑誌、それにラジオも、テレビもよくよく聞くと、料金表は存在しているのに、その料金払っても買えないスペースがあると、それも無尽蔵にあるとだんだん気がついてきたんですよ。

即ち、これが世にいう既得権益なんです。

皆さんはいろんなところで、この言葉を聞いたことがあるでしょう。

僕は広告会社をはじめて、3年経って、初めて雑誌広告という広告産業の端くれの端っこで、「あ、お金で解決できないことがあるんだな。いやほとんどそうなんだ」と、偉いとされてる企業が仕切ってる世界があるんだなということがわかったんです。

ベンチャーの身分ではちゃぶ台ひっくり返しても大騒ぎしても、なんの意味も、影響力もない業界だ、というのがこの雑誌広告業界なんだと、遅まきながらじわじわと気づかされてきたわけです。

つまり、限界があった。

自分のいる雑誌広告の産業には、成長の限界があるのかということに鈍くずっしりと、気づいて、28歳の僕は懊悩しました。

嗚呼、これ以上は大きくなれないのか、と。こんな業界にいて意味があるのか、と。

雑誌広告の世界とは、ぽっと出の、最後発の泡沫広告代理店には、実に冷たいシマだったのです。僕にとっての広告ビジネスとは「枠」の売買でした。そして大半の優良な雑誌の人気枠は既得権益=大手によって、きれいに寡占されている現実を突きつけられていました。

新しい会社だから出版社とまだ取引はない。

取引実績がないから直仕入れはできない。

廻し代理店さんを間に入れても、いいスペースは取れない。

だからナショナルクライアントは扱えない。

本誌記事内容と連動した企画広告も、観音開きや特色印刷などの斬新な表現アイデアも、実現できません。

仕入れの改善にまったく見通しが立たないのは、雑誌広告の業界ヒエラルキーが成熟しきっているからでした。そこに滑り込む隙もない現実を突きつけられてました。これではいくら筋の良い(ツーショット以外の)新たなお得意先に恵まれても商売にはなりません。

新興ベンチャーの存在は許容されず、イノベーションは生まれません。

まさに八方塞がり。冷静によく観れば、ツーショットの商売の限界が、僕にとっての広告の商売の限界。自分たちが売れるものを売り切って今月は店じまい……でした。だから、社員数も増やす=会社も大きくする意味も感じられない。

そう、椅子取りゲームは終わっていました。

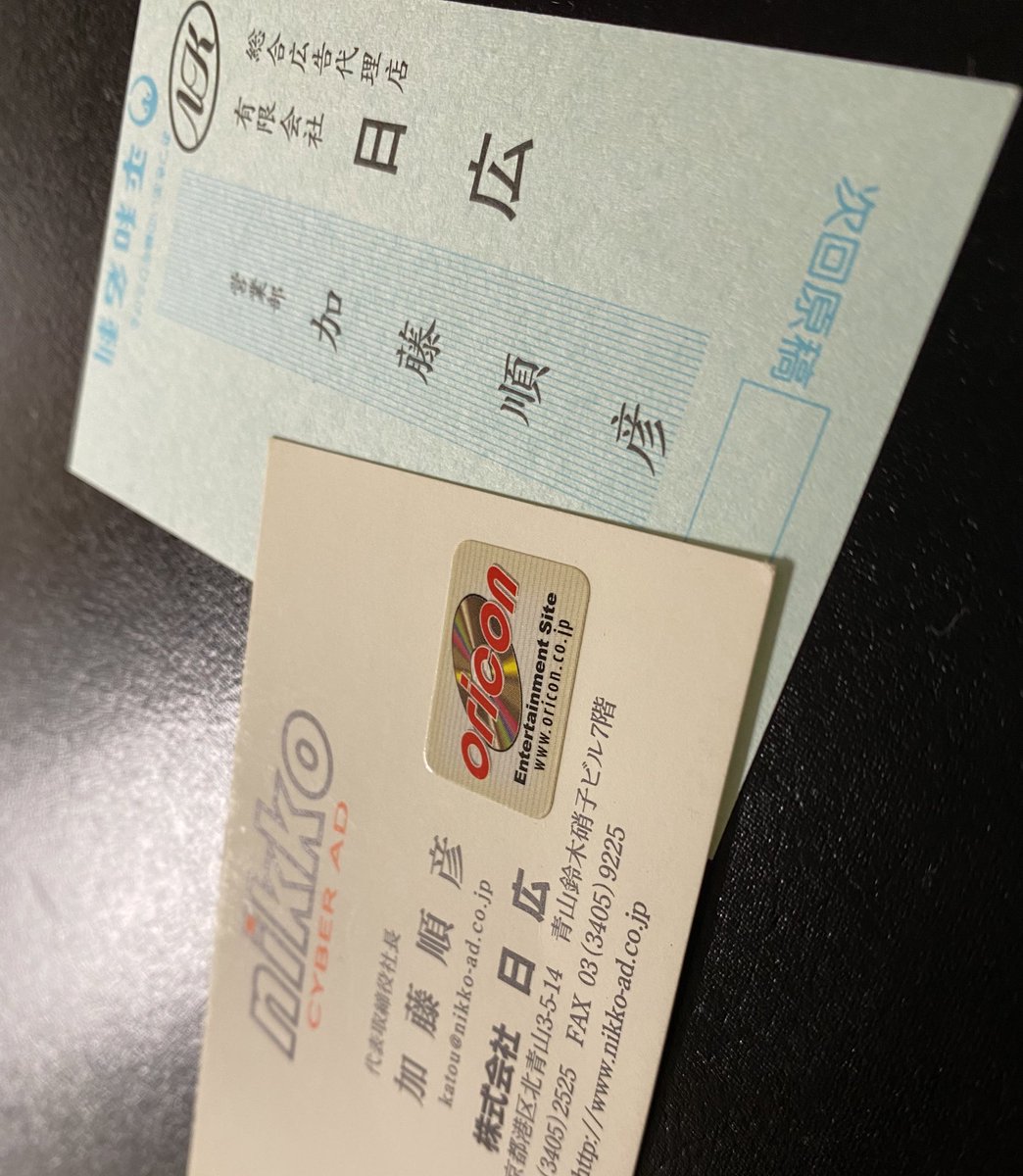

日広は、ベンチャーとしては3年目にして「詰んで」いたのです。

*****

しかし、僕はあきらめませんでした。

老舗代理店を経由した大手版元の雑誌の廻し取引に閉塞感を感じていたこともあり、突破口を見出すべく、積極的に新手の版元に足繁く通っていたのです。

その頃には、通常の販売促進の雑誌広告取り扱いと並行して、お得意先のフランチャイジーの募集、事業用のハードの販売の広告もパソコン雑誌に出稿手配していました。ASCII(アスキー)、Oh!PC(日本ソフトバンク)、日経CLICK(日経BP社)などが、まさにそうでした。

パソコン雑誌の版元は、音羽(講談社光文社)一ツ橋(集英社小学館)銀座(マガジンハウス)や角川書店といった大御所とは違い、新しく柔軟な会社が多く、日広のような泡沫零細代理店でも直接の取引口座を作ってくれていました。

そして、そんなパソコン雑誌を飾っていたのが、マイクロソフトが年末に発売するというウィンドウズ95。そして、ほぼ同時にアメリカからやってきた、新しい情報通信のネットワーク、インターネットでした。

>私も履歴書 33 https://katou.jp/?eid=182